2013年9月,陕西考古界传来重大发现——唐代传奇女性上官婉儿的墓葬重见天日。虽然历经千年风雨,墓室损毁严重,但出土的一方墓志却为我们揭开了这位巾帼宰相的真实面目。

墓志以千年万岁,椒花颂声的溢美之词开篇,通篇盛赞上官婉儿卓越的政治智慧与文学造诣。这位在历史长河中留下浓墨重彩的女子,其过人的才智与高尚的品格至今仍为后人称道。更耐人寻味的是,墓志内容与史书记载存在出入——她并非如唐玄宗李隆基所言因依附韦后获罪,其死亡真相另有隐情。

从名门闺秀到宫廷奴婢

公元664年,上官婉儿降生在官宦世家。其祖父上官仪官至宰相,以清廉正直著称,深得唐高宗李治信任。当时武则天专权,迫害王皇后与萧淑妃,引起高宗不满。他暗中命上官仪起草废后诏书,不料消息走漏。懦弱的高宗为自保,将责任全推给上官仪父子,导致他们惨遭杀害。襁褓中的婉儿随母亲郑氏被没入宫廷为奴。

面对命运骤变,郑氏强忍悲痛,将全部心血倾注在女儿身上。她亲自教授诗文,还将婉儿送入内文学馆深造。在母亲悉心栽培下,婉儿如出水芙蓉般绽放才华,十四岁便以诗才闻名后宫。

命运的转折点

武则天命人当场出题考校,婉儿从容应对,即兴创作的《侍宴内殿出翦彩花应制》惊艳四座。女皇当即免除其奴婢身份,擢升为才人,成为御前文书。当婉儿欣喜告知母亲时,却得知一个惊天秘密:眼前这位赏识自己的女皇,竟是杀害祖父与父亲的仇人。

经过痛苦挣扎,婉儿选择放下仇恨。她钦佩武则天的雄才大略,也明白政治斗争的残酷本质。在母亲的理解支持下,她决心以才华重振家族荣光。

宫廷浮沉录

在权力中枢,婉儿展现出过人的处世智慧。她虽得宠却不骄纵,连太平公主都对其青眼有加。在太平府宴会上,她与太子李贤暗生情愫。但眼见李贤为避祸而自暴自弃,又奉命查证其谋反证据时,婉儿忍痛选择如实禀报,导致李贤被废。

683年高宗驾崩后,婉儿被派去辅佐新君李显。她巧妙周旋于李显与武则天之间,在武则天称帝后更获重用,执掌诏敕起草,参与军国要务,实权堪比宰相,由此获得巾帼宰相美誉。一次谋反案牵连中,她虽以智谋化解危机,仍被施以黥面之刑。聪慧的婉儿在额间刺出梅花妆,竟成宫廷时尚。

最后的政治博弈

神龙政变后,中宗李显复辟,封婉儿为昭容。她借机推动文化建设,创上官体诗风,主持修文馆雅集。面对韦后与安乐公主乱政,她四次死谏反对立皇太女。中宗暴毙后,她与太平公主合拟遗诏制约韦后,却遭李隆基误杀。太平公主悲痛厚葬,并立碑纪念。

历史谜团解析

墓志对婉儿之死讳莫如深,实因李隆基深谙权术。他忌惮婉儿与太平公主联盟可能威胁皇权,故以附逆之名先发制人。这位在政坛浮沉三十载的才女,终成权力博弈的牺牲品。其传奇一生,既展现了女性在男权社会中的政治智慧,也折射出宫廷斗争的残酷本质。

崔湜是唐代的一位官员,生于671年,出身在定州安喜。他通过科举后进入官场,起初任左补阙,之后升任考功员外郎。那时正值武则天晚年,权势极盛,崔湜便看准机会投靠武则天的侄子武三思,成了他身边的核心幕僚。

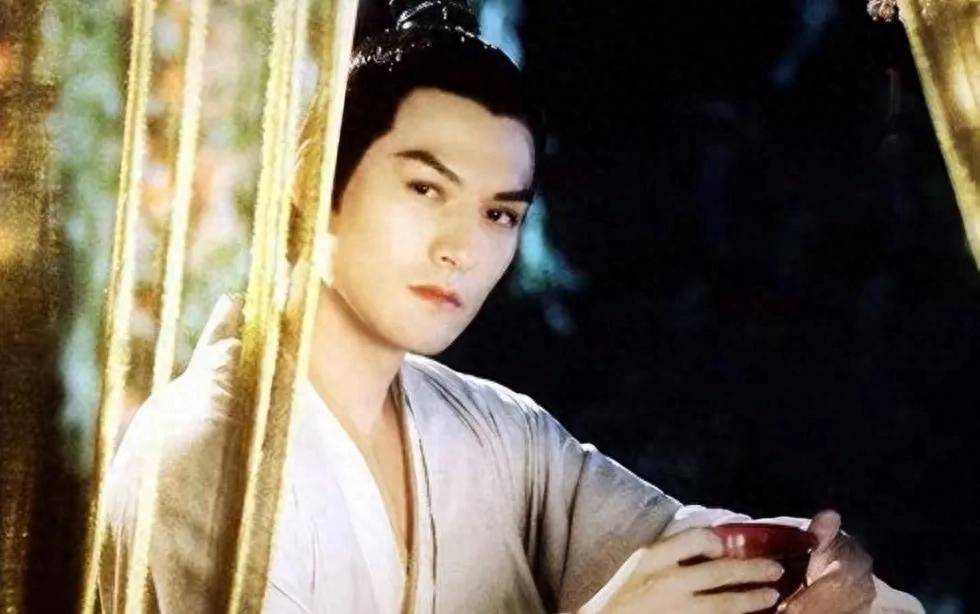

武三思掌权后,崔湜被提拔为中书舍人,逐步接触到朝廷的核心权力。虽然当时还没有升作宰相,但他在朝中的影响力已经不小。中宗复位后,婉儿(上官婉儿)以掌管内廷诏命的身份权势滔天,被称为“巾帼宰相”。崔湜因貌美、文采出众,深得婉儿的宠爱,很快两人便发展成情人关系。史书记载,婉儿与武三思的关系错综复杂,崔湜便在她身边,负责撰写并修改诏书,以取悦她、巩固她在内廷的权力。两人之间本质是一种权力结合美色的互相利用,婉儿需要外朝的代言人,崔湜则需要内廷的支撑,彼此成了对方的棋子。

崔湜并非只依附婉儿一人,他还以同样方式依附韦后及安乐公主等集团,一起参与打压太子李重俊。凭借多方势力的帮助,他逐渐成为中宗朝廷权力漩涡中的核心人物。

公元710年,唐隆政变爆发,韦后集团被铲除,崔湜一度被贬为华州刺史。但他很快改换门庭,转而投靠太平公主,成为她的政治盟友与情人。据《资治通鉴》记载,太平公主与窦怀贞等人结成朋党,意图挟持太子李隆基,崔湜则与公主私通,并被推荐为同中书门下三品。

在太平公主的支持下,崔湜于711年(景云二年)再次出任宰相,权势达到顶峰。两人以情色为外表,利用权谋在朝政中博取利益,太平公主也借助崔湜的宰相身份干预朝政,甚至试图拥立公主自己为女皇。这样的野心很快引起了唐玄宗的警惕。

玄宗即位后,在713年发动政变,铲除太平公主的势力。作为公主派核心成员,崔湜被发配岭南,途中被赐死,终年43岁。玄宗并未怀念他,反而厌恶他反复无常、协助太平公主篡权的行径,崔湜的家族也因此遭到牵连。

《新唐书》对崔湜的评价是“奸赃诡险,权倾公卿”,认为他的一生是唐代宫廷投机者的典型写照。