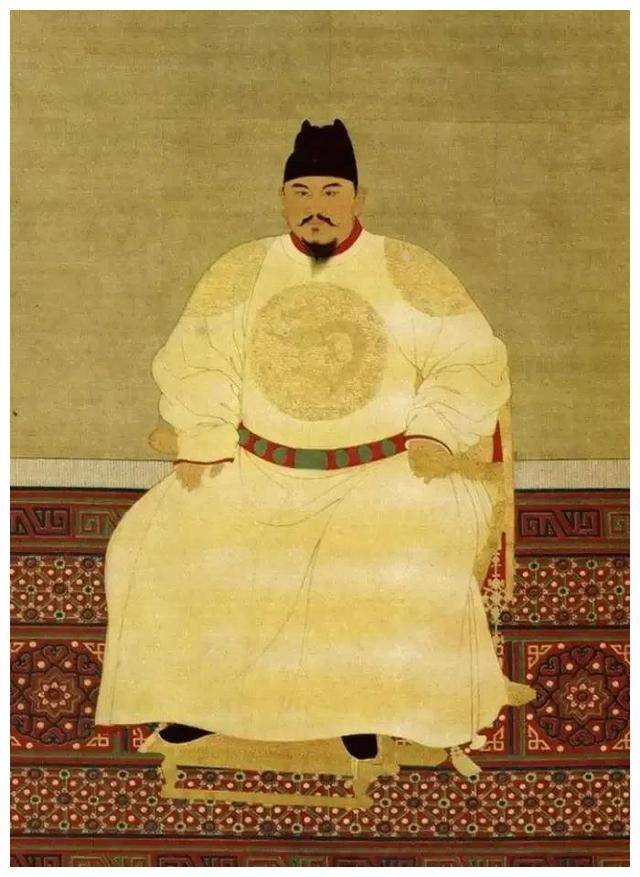

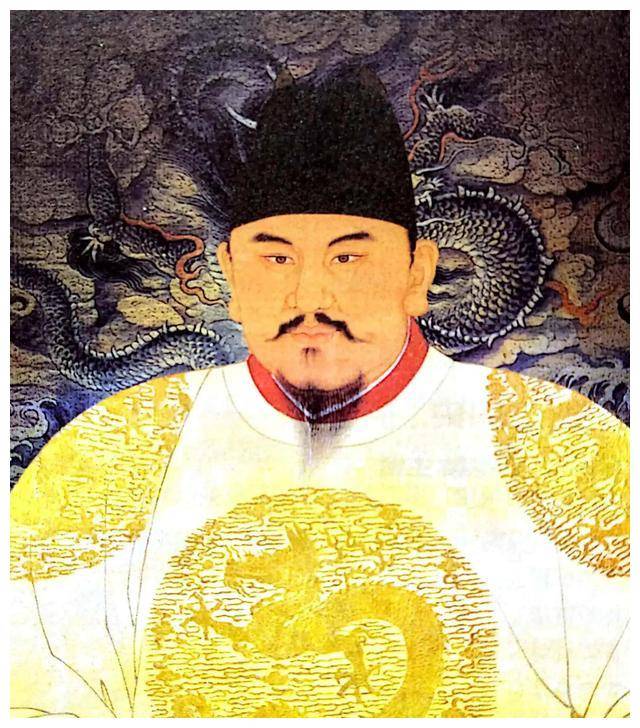

朱元璋是明朝的开国皇帝,起初并不显赫。但随着明朝的建立,许多为国立下赫赫战功的人都获得了晋升与赏赐。然而,在这些人中,有一个人的情况特别。明朝建国后,尽管他也做出了同样的贡献,其他的英雄人物都被升为高官,唯独他始终未曾被提拔和重用。

这位特殊的人物叫做郭德成,他还有一个特殊的身份——郭国舅。根据《明史》的记载,郭德成本性敏感,嗜酒成性。这种嗜酒成癖可能是他长期未能获得升职的重要原因之一。酒精让他常常不能全心投入工作,甚至耽误了军务。

然而,尽管如此,郭德成却是一位极为淡泊名利的人。他从未对自己的仕途感到不满,虽然资历深厚,但职位始终不高,他从不抱怨,反而乐得过得清闲自在。

尽管郭德成对现状感到满意,然而他作为太子的国舅,身边的兄弟姐妹们大多都是朝中的高官贵人。如果他一直担任低级职位,必然会在外界引起一些闲言碎语。朱元璋深知这一点,于是想到了提拔郭德成的计划。经过深思熟虑,朱元璋决定将这个想法告知郭德成。出乎他意料的是,郭德成却果断拒绝了。

当郭德成得知自己即将被提拔时,他不仅没有表现出任何喜悦,反而表现出极大的恐惧与不安。他立刻跪下向朱元璋认错,并且态度非常坚定地拒绝了提拔,虽然他用词比较委婉。郭德成的这种拒绝让朱元璋感到非常不悦。郭德成的理由是,他觉得自己并不适合做官,脑袋不灵活,恐怕不能胜任重任。如果承接了高官厚禄,便会受到皇帝的特别关注,一旦做错了事,不仅会丢脸,甚至可能遭到严厉惩处,甚至是死罪。因此,经过深思熟虑,他最终还是决定拒绝了朱元璋的提拔。

郭德成向朱元璋表明了自己的心意,坦言自己对钱财和美酒非常满足,并没有其他奢望。看到郭德成如此坚持,朱元璋也不再强求,只好尊重他的选择。然而,事情并未就此结束。朱元璋不仅赐给了郭德成金银和美酒,还设宴款待了他。

郭德成一向嗜酒如命,即便是在朱元璋的宴会上,他也未能控制住自己的饮酒欲望。在宴席上,他喝得酩酊大醉,醉态百出,甚至跪倒在地,脱下帽子,披散着头发向朱元璋表示感谢。虽然这种醉态非常失态,显得不太光彩,但朱元璋却并没有生气,反而觉得郭德成的样子颇有趣,根本没有责怪他。

尽管朱元璋并没有训斥郭德成,但郭德成自己却感到极为惶恐不安。酒醒之后,他感到非常懊悔,认为自己在宴席上的失态可能给皇帝留下了不好的印象。于是,他决定将自己因醉酒而乱散的头发剃掉,以示悔过。 得知郭德成打算剃发的消息后,朱元璋并没有明确表示反对。郭德成清醒后,很快就找到了一件僧袍,穿上它并剃去了自己的头发,整天念起佛经来。显然,他想通过这种方式来悔过自新,洗净自己之前的失态。 从这件事来看,朱元璋对郭德成的表现还是颇为在意的。如果郭德成处理不当,确实可能惹上杀身之祸。幸好,郭德成在事后及时醒悟,并采取了适当的补救措施,虽然为时已晚,但也算是亡羊补牢。 郭德成嗜酒如命,酒精让他常常无法自控,喝酒误事的情况可能时常发生。这正是他果断拒绝朱元璋提拔的原因。表面上看似有些小题大做,但实际上,这却是他最聪明的选择。如果他接受了提拔,最终可能因酒后失言或失态而犯下致命错误,甚至丢掉性命。