该文章由AI生成

脚后跟疼痛是一种常见不适,很多人会误以为是走路太多或疲劳所致。事实上,经常性脚后跟疼痛,如果不加以重视和及时治疗,可能从急性转为慢性,严重影响日常生活和行动能力。

图片来源于视觉中国脚后跟疼痛,当心这四种疾病!

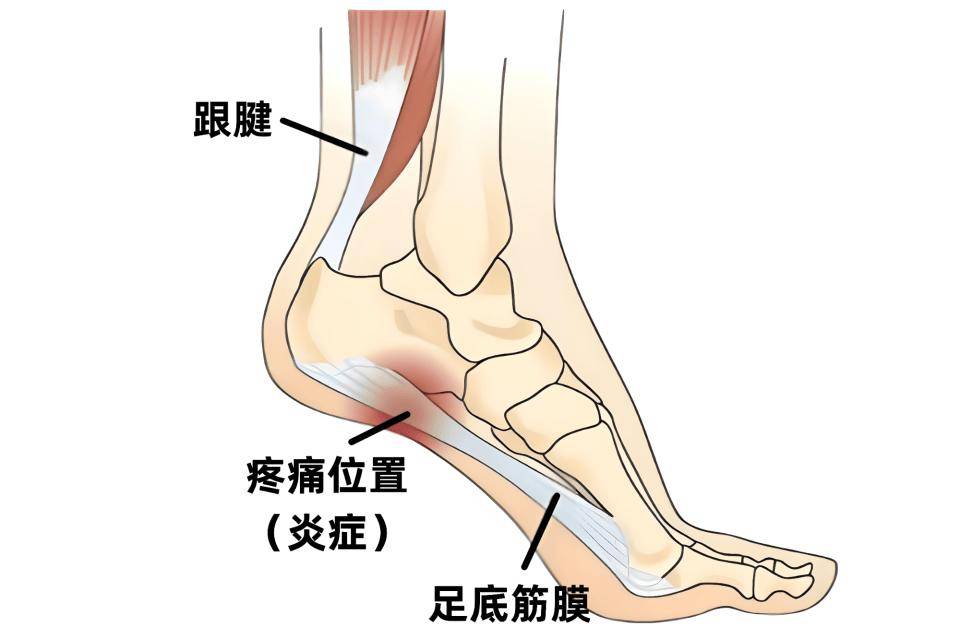

1、跖筋膜炎

足底筋膜炎,是足底肌腱或筋膜发生无菌性炎症导致的疾病,为脚后跟疼痛的常见原因之一。

其主要症状是足跟或足底近足跟处的疼痛,尤其在晨起或长时间休息后初次站立时最为明显,行走一段时间后多可缓解。随着病程延长,疼痛可能变得更加持续和剧烈,还可伴发肿胀、肌肉紧张和痉挛。

该病主要因足底筋膜承受过大压力,导致组织受损引发炎症,常见风险因素包括过度运动、长时间站立、体重超标及穿着不合适的鞋子。

治疗方法包括:

物理治疗:初期冰敷减轻炎症;后期可进行筋膜按摩和小腿三头肌拉伸。

药物治疗:使用外用或口服消炎镇痛药物,顽固病例可考虑局部激素封闭治疗。

生活方式调整:减少跑跳等剧烈运动,避免长时间站立行走,控制体重。

图片来源于视觉中国

2、 痛风性脚后跟痛

痛风是因尿酸代谢异常导致尿酸盐结晶沉积在关节和周围组织引起的疾病。当结晶沉积在脚后跟时,就会引发剧烈疼痛和炎症。

其特点是突然发作的剧烈疼痛,常被描述为刀割样或烧灼样,数小时内可达高峰。患处明显红肿,皮肤温度升高,可呈暗红色,导致行走困难甚至无法活动。

发作常与高嘌呤饮食(如动物内脏、海鲜和肉汤)相关,饮酒、寒冷刺激和某些药物也可诱发。

图片来源于视觉中国

治疗和预防重点包括:

严格低嘌呤饮食。

多喝水以促进尿酸排泄。

避免饮酒,酒精会干扰尿酸代谢。

急性期可使用消炎止痛药缓解症状。

图片来源于视觉中国

3、跟腱炎

跟腱是人体最强大的肌腱,连接小腿肌肉和跟骨,参与行走、跑步、弹跳等活动。跟腱炎是指跟腱及其周围组织发生炎症和变性改变。

主要症状为跟腱处疼痛,运动或行走时加重,休息后缓解。晨起或休息后突然活动时疼痛剧烈,可伴肿胀和按压痛。

病因是跟腱反复过度拉伸造成慢性损伤。高风险人群包括运动员、跑步及篮球爱好者,以及35岁以上人群。某些职业如司机,因经常踩离合、刹车,也易患此病。

图片来源于视觉中国

治疗和管理方法包括:

休息和减少活动,给跟腱恢复时间。

急性期冰敷,慢性期热敷。

使用非甾体抗炎药缓解炎症和疼痛。

康复后改为游泳、骑自行车等对跟腱刺激较小的运动。

图片来源于视觉中国

4、足跟骨刺

足跟骨刺是跟骨下缘的异常骨质增生,本身可能不直接引起疼痛,但刺激周围软组织时会引发疼痛和炎症。

主要表现为足跟痛和行走困难,可能伴足底广泛压痛。行走或站立时加重,休息后缓解。主因长期过度负重和不适当锻炼,年龄增长导致的跟骨退行性改变也是常见原因。

治疗方法包括:

一般治疗:适当休息,避免过度行走;穿软底鞋缓冲。

物理治疗:热敷、针灸、推拿等方法缓解局部酸痛。

药物治疗:使用外用药膏或口服非甾体抗炎药。

局部封闭:疼痛明显者可注射消炎药物。

手术:保守治疗无效时,可考虑微创手术去除骨刺。

图片来源于视觉中国如何辨别四种疾病?

虽然四种疾病都可能导致脚后跟疼痛,但各有特点:

1、疼痛时机:跖筋膜炎晨起第一步明显;跟腱炎活动时加剧;痛风突然发生且剧烈;骨刺与负重行走有关。

2、疼痛位置:跖筋膜炎痛在足底;跟腱炎痛在脚后跟上方的跟腱;痛风可累及跟腱和足跟底部;骨刺痛在足跟下方。

3、伴随症状:痛风伴红肿热痛;跟腱炎伴跟腱增粗、变硬;骨刺伴足弓加深;跖筋膜炎可伴足底肌肉痉挛。

图片来源于视觉中国何时应该就医?

如果出现以下情况,建议及时就医:

脚后跟疼痛持续不缓解或加重。

疼痛严重影响日常活动和行走。

患处出现明显红肿、发热或关节畸形。

伴有发热等全身症状。

图片来源于视觉中国

医生通常会通过体格检查和影像学检查(如X光、超声或MRI)来明确诊断。

预防脚后跟疼痛的日常建议

图片来源于视觉中国医生小结

预防远胜于治疗,通过上述方式可有效降低脚后跟疼痛的风险。当疼痛持续不缓解或影响行走时,要及时就医。通过专业诊断和适当治疗,大多数人都能摆脱疼痛,重新迈出轻松的步伐。

(本文部分图片来源于“视觉中国”)