前言

有人问,为什么那座横跨千里的长城一直未倒?曾经,这座宏伟的长城见证了无数英雄的足迹,守护着中原大地的平安与繁荣。历经岁月的洗礼,它依旧屹立,任凭风沙与时光的侵蚀,依然守护着北方边疆。即使再多的磨难,它仍屹立如初,成为了中华大地上一道永不磨灭的印记。那么,长城为何能够坚守两千多年,依然屹立不倒呢?

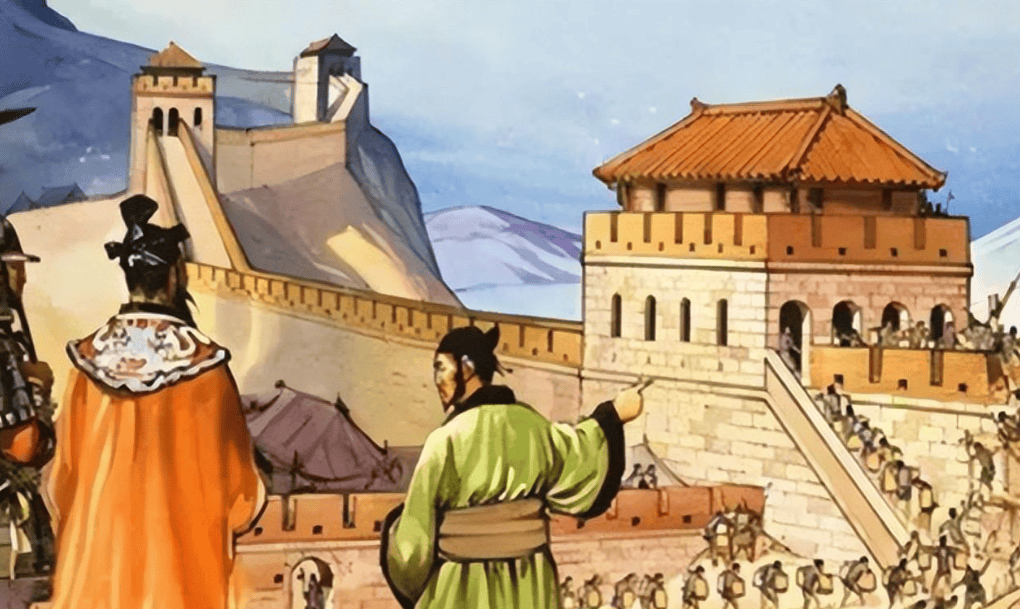

一、秦始皇的智慧与决策

在中原和北方草原之间,长期的战斗和冲突几乎成为了常态。匈奴等游牧民族不断南下,掠夺中原的粮草与物资。尽管他们拥有广袤的草原,仍然频繁侵扰中原,这种行为看似毫无道理,但这背后却是两种截然不同的生活方式和文化的冲突。

秦始皇已经厌倦了这种长期的不安定局面,意识到只有划清边界,才能实现持久的和平与安定。于是,他决定修建一条长城,将北方的匈奴隔绝在外,避免他们对中原的骚扰。这座横跨数千里的长城,不仅是抵御外敌的屏障,也是划定中原与草原之间界线的重要标志。

为了加速工程,秦始皇让来自不同阶层的人共同参与建造,不仅包括边疆的士兵,还有大量来自中原的劳工。这一举措虽然高压,但却起到了凝聚民心的作用。每一位参与建设的人,都对这座防线倾注了心血,从而加深了对它的责任感和保护意识。正因为如此,长城才得以从一开始便坚固异常,历经千年风雨,依旧坚不可摧。

二、士兵与百姓的艰难命运

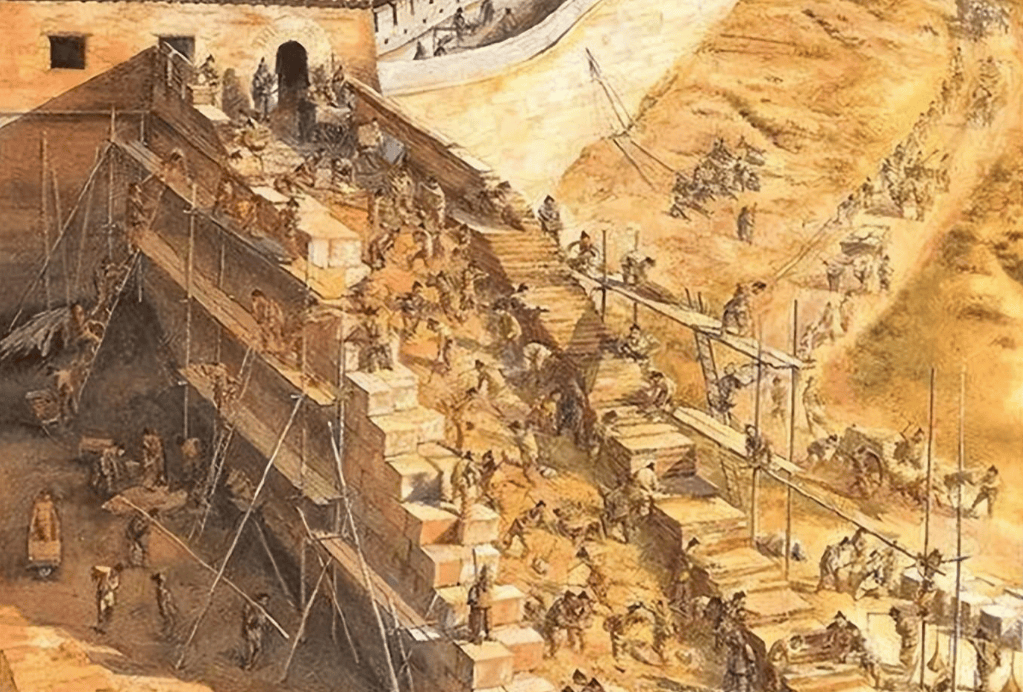

建造长城是一项浩大的工程,仅仅依靠驻守边疆的军队显然不够。大量的士兵与百姓被征召到边疆,参与这项艰苦的建设任务。对于大多数百姓和士兵而言,修建长城是一场灾难。远离家乡,来到荒芜贫瘠的边疆,他们不仅要忍受恶劣的自然环境,还要面对监工的暴力。每日搬运石块、修筑城墙,甚至连最基本的生存条件都无法保障。

许多人忍受不了这种折磨,最终选择逃跑,但却常常被杀害。那时的百姓常说:“宁愿死在家乡,也不愿死在这片荒凉之地。”无数的生命在这片边疆消逝,许多家庭因此破碎。长城的修建,注定是一场悲壮的历史悲歌。

三、长城的结构与防护体系

长城能够屹立千年,除了建造者的辛勤劳作,还得益于它独特的结构设计和防护体系。长城的城墙和墙台紧密相连,两旁设有烽火台和营寨,形成了一个复杂而紧密的防护网络。这使得敌人即使突破了某一部分,也难以全盘瓦解。加上长城所选的地形大多险要,极易防守,长城几乎成了天然的屏障。

在当时,建筑材料并不像现在这样坚固。为了确保长城砖石之间的连接牢固,秦始皇亲自指挥试验了多种粘合剂,最终选定了糯米蛋清汁。这种粘合剂不仅粘性强、耐水防潮,而且适合北方寒冷的气候,保证了砖石之间的紧密结合,使得长城在数千年的风吹日晒中依然屹立不倒。

四、长城的战略意义

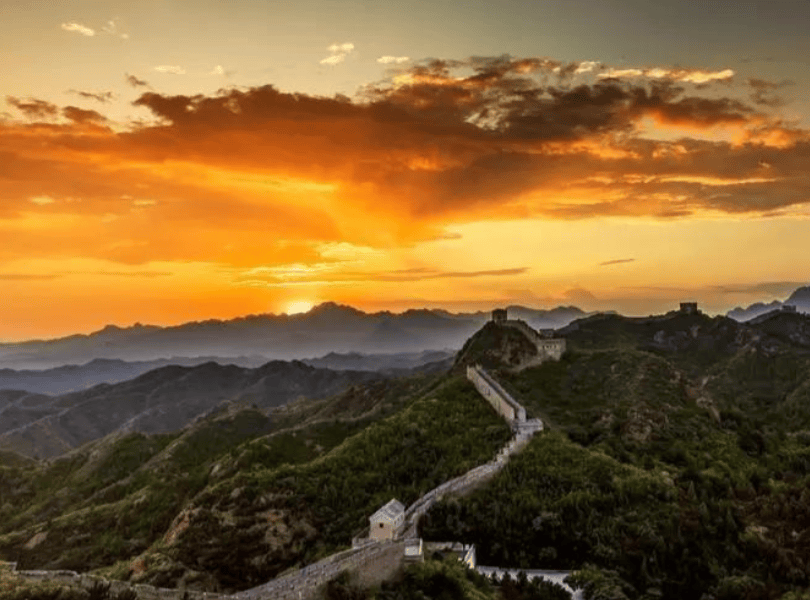

长城不仅仅是一座建筑奇迹,它的战略地位也至关重要。这条防线横跨五个省,连接了东海的山海关到西北的嘉峪关,几乎横切中国的北方。任何想要南下的北方民族,都必须先跨越长城。它如同一把巨大的利剑,守护着中原的安宁。

无论是匈奴、金朝还是辽朝等北方强敌,都曾试图突破这道天险,但往往以失败告终。尤其是长城沿线的诸多关隘,如山海关、嘉峪关等,更是长城防线的关键所在。守军只需固守关隘,就能有效抵御敌人的进攻,等待援军的到来。

结语:长城的精神与历史

长城之所以能够屹立至今,正是因为它凝结了无数先民的血汗与生命。这座庞大的工程,不仅仅是一个防线,更是一座象征着中华民族精神与力量的丰碑。它的设计与构造充分体现了当时的智慧与技术,而它独特的地理位置和战略意义,也使它成为历代帝王必然要重视和守护的国宝。

今天,当我们站在长城之上,仿佛还能感受到当年那些修建者的劳作与汗水。长城不仅是一道防线,更是一座跨越千年的文化遗产,见证着中华民族历史的波澜壮阔。正因它的存在,才让我们得以享受如今的安宁与繁荣。而它那不屈不挠、永不倒塌的精神,将继续影响着一代又一代的中华儿女。